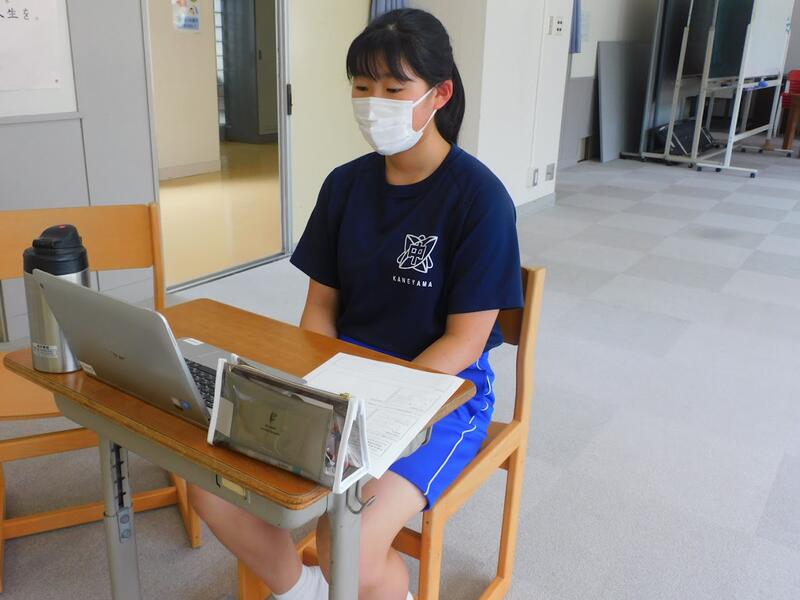

放課後に、福島大学附属中学校生徒会執行部が企画した生徒会サミットに、3年生が参加しました。タブレットが1人1台配付されて、授業や生徒会活動等で利活用されています。また、夏休みは家に持ち帰って学習で利活用する計画でいます。そのような中で、県内の16中学校が参加して、各学校の取り組み状況や課題について発表し、よりよい利活用の仕方や課題の解決策について意見交換をしました。本校は、GoogleのClassroomやfoamsのアプリを使ってアンケートを実施したり、生徒会だよりやポスターを作成している活動例を報告しました。また、他校からは、誤った利活用をしている場合は生徒会が中心となって呼びかけや話し合いをしている実践例の報告もありました。

参加した3年生は、他校の取り組みを知ったり意見交換をしたりすることができ、貴重な学習をすることができました。この学習生かして、今まで以上に効果的で安全な取り組みを目指して、自治的な活動を進めてほしいと思います。

今日から1泊2日の日程で、2年生の宿泊体験学習が行われます。1日目は白河市内で体験学習や班別自主研修を行い、明日は那須方面での体験学習を行います。8時過ぎに出発式を行い、4名全員が元気に出発しました。学校、地元を離れて多くのことを学んできてほしいと思います。

5校時に第1学期末授業参観、終了後に保護者会全体会と学年保護者会を行いました。2学年の理科の授業では、親子で顕微鏡を使い葉の構造について調べていました。

その後の保護者会全体会と学年保護者会では、1学期の生活の様子や夏休み中の過ごし方などについて保護者の方々と共有することができました。保護者の方からいただいたご意見を学校経営、教育活動に反映していきたいと思います。

保護者の方々には、ご多用にもかかわらずご出席をしていただきましてありがとうございました。

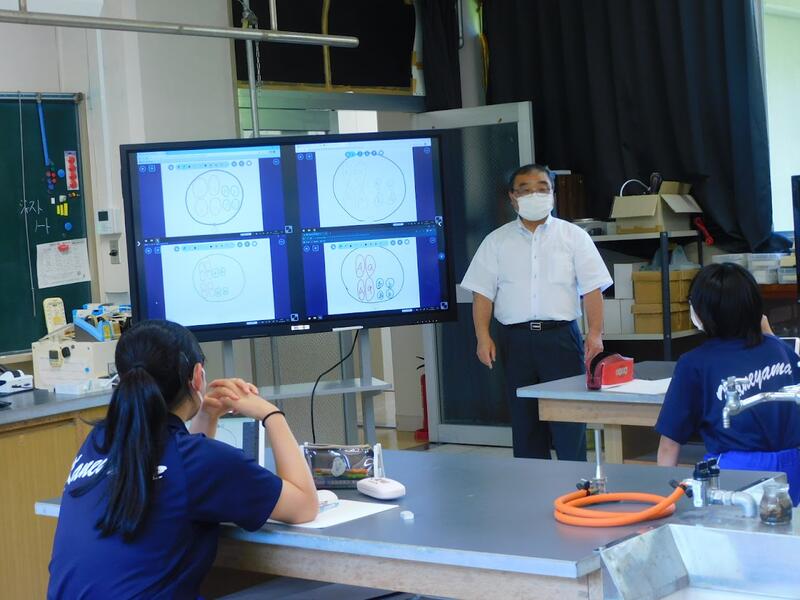

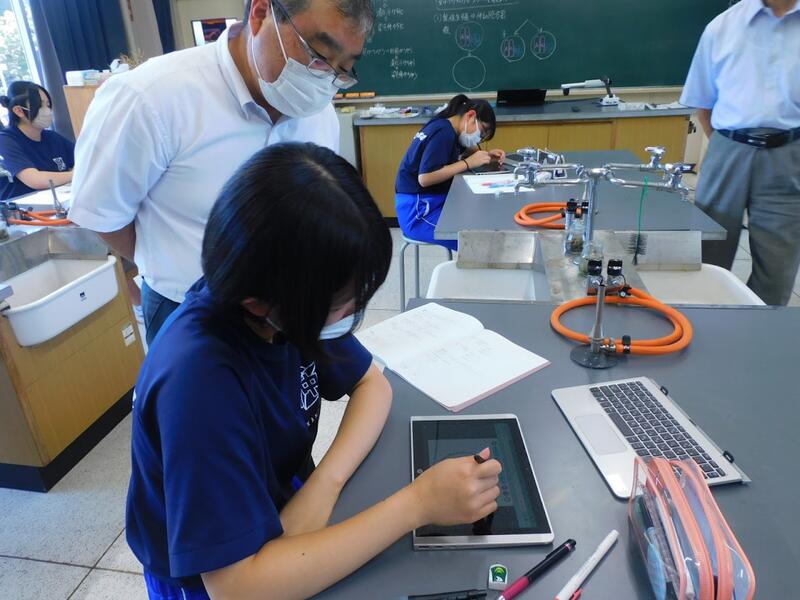

5校時に町内の小学校と高校の先生方に参加していただき、町小中高連携授業研究会が行われました。1年社会科と3年理科の授業が行われ、本校の研究テーマの観点から授業を参観していただき、その後分科会を行いました。

研究授業では、1年社会は、「現地の暮らしを体験してみようツアーの企画を発表しよう」の課題に対して、前時に各自が様々な地域の気候や自然に応じた現地の人々の暮らしや食事、衣服などについてプレゼンテーションをして、聞いた側は発表の良かったところを相手に伝えました。3年理科は、「無性生殖と有性生殖で親から子へ染色体がどのように受け継がれているかを考えよう」の課題に対して、染色体のモデルをそれぞれ使いながらタブレットで自分の考えを発表しました。

その後の分科会では、本時の生徒の活動の様子やICTの効果的な活用などについて、また、小中高の連続した学びについて活発な意見交換がされました。

5校時に、会津教育事務所指導主事を指導助言者としてお招きし、1年保健体育科の校内授業研究会を行いました。3校の先生方にもご参加をいただき、「心の発達」についての授業を行い、その後に研究会を行いました。

授業では、小学校時代の卒業アルバムや卒業文集、キャリアパスポートを見て、当時の気持ちや考えを振り返ったり、危険予測の場面を考えたりする活動を通して、大脳と心の関係性について学習しました。生徒達は、グループ間で意見を交換したり、自分で身についた力をタブレットに入力したり、意欲的に取り組みました。

その後の研究会では、先生方から授業の流れやICTの効果的な活用方法、養護教諭とのTTの授業等について、活発に意見交換がされました。

今後も、「わかる・できる授業」の実践に向けて、研鑽に励んでいきます。

1階廊下に、1年生の美術の授業で流木を使って制作した作品が展示されています。流木の形を生かして、亀や象、せみなどの生物をやすりをかけて丸くしたり、グルーガンを使ってつなぎ合わせたりして制作しました。来校されたときに、ぜひご覧ください。

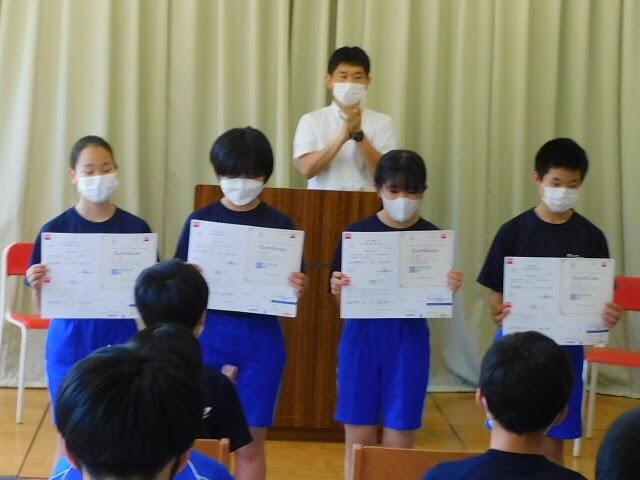

6校時目に全校集会を行いました。始めに、実用英語技能検定合格者への表彰を行いました。ALTの先生が英語で検定証明書を読み上げ、校長先生から生徒に授与しました。校長先生は「金山町が受検料全額負担している検定に積極的に挑戦していきましょう」と生徒たちに伝えました。また、3年生が常設部の活動を嬉し涙で終えたことに労いの言葉も掛けました。最後に「新しい目標に向かって頑張ってほしい」と生徒たちに伝えました。

次に、1分間スピーチの発表を行いました。今回のテーマは「3つの願いを叶えられるなら」でした。発表者の3名それぞれからの「大金が欲しい」という発表には笑い声が起きました。また、「好きなものをたくさん買う」「みかん食べ放題」「作品を出展したい」など、発表者のワクワクした気持ちが周りに伝わるスピーチでした。

全校集会の後に、一日一感動の共有を行いました。6月は全会津中体連大会や期末テストなど多くの行事があり、その中で見つけた仲間の良いところを班ごとに伝えていました。これからも仲間の良いところを知り、自分も実践してみようと話し合いました。

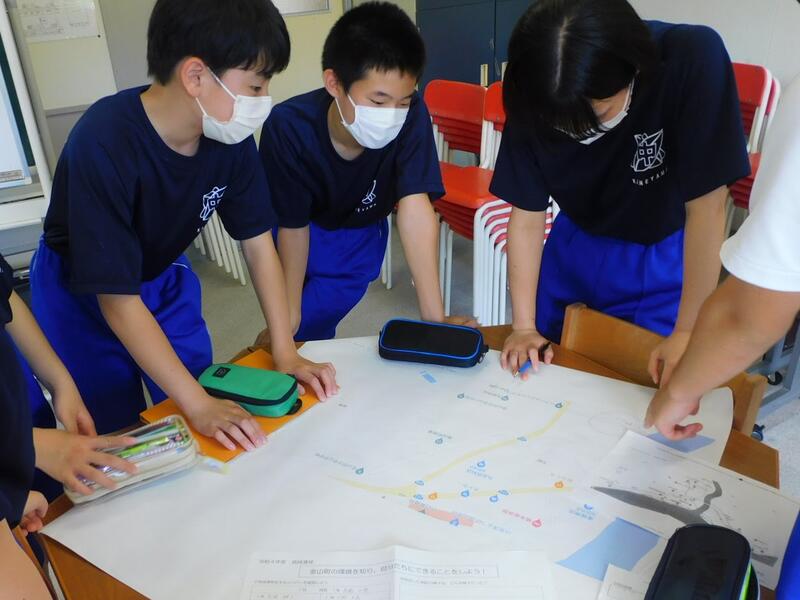

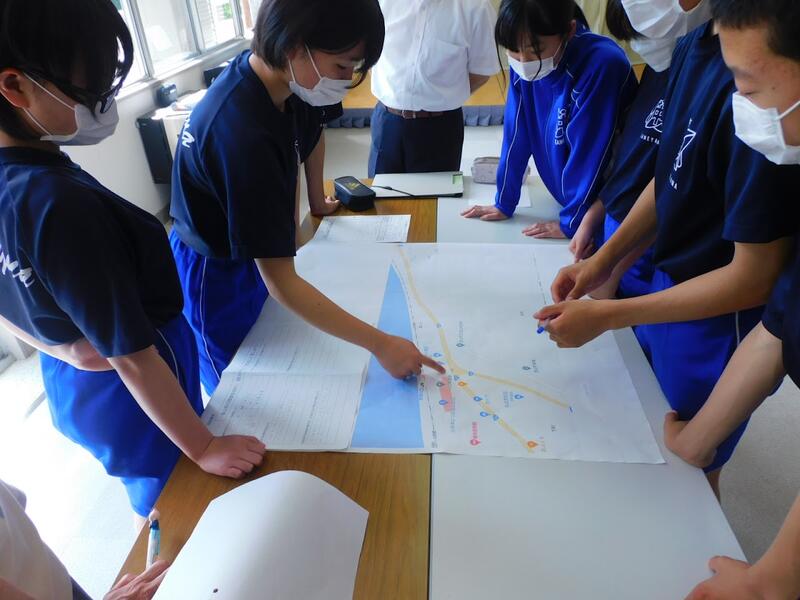

最後に、8日(金)に行う地域清掃ボランティア活動の事前準備に取り組みました。昨年の経験をもとに、どこを重点的に清掃すれば良いかを話し合い、当日の活動に向けて計画を立てました。「ここにはタバコの吸い殻があった」「この道はきれいだった」と、2・3年生の発言をもとに、「ここに時間をかける」「ここで二手に分かれる」など、具体的な行動を立てました。今年も地元をよりきれいに出来るよう、生徒たちは入念に準備をしています。